抽空又把之前看的一些电影的感受汇集了一下。现在看电影越来越少了,但上周末还是找了一整天在家把以前的古惑仔全集,过了一遍。以前觉得很一般的古惑仔,这次看完后却又有不同的感受,里面从97前到回归后,故事地点从铜锣湾到日本到荷兰到泰国,社团故事从以前的街头乱砍,到后面的规范管理…一切都像一部社会发展史。陈浩南做古惑仔做到掌门人,却跟青年人说其实他更想过简单的生活。而《心灵捕手》里最后让人内心温暖的,是马特达蒙开着兄弟送的汽车,驶向女友的家乡,而不是某大公司的总部,看来他是真正领悟了导师——罗宾·威廉姆斯的话。

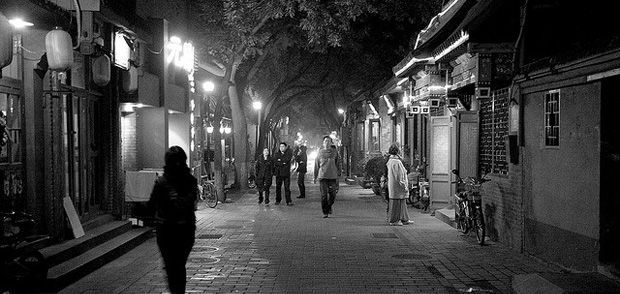

夜游锣鼓巷

晚上12点,北京鲜有能开门的店铺,印象中北方的商店都关得早。上周末在江湖看完演出回去的时候,才发现南锣鼓巷12点了依然不少人。不只是酒吧这类场所,很多小店小卖部也都开着。看来我们半夜出来太少了,于是买了瓶水,慢慢逛回去,感受一下半夜的锣鼓巷。

看起来客流最多的还是酒吧。就拿江湖酒吧为例,当晚演出的是蓝调,客人络绎不绝。至于是不是听音乐来的就说不准了,总之不断的有型男潮女进来,穿着时尚有品,听着听着会不自觉地扭动起身体,表现出很享受的样子。至于在这里的美女,个个看起来都很抢眼之余,似乎人人都会抽烟,情到深处时便会让旁边的男士帮忙把烟点起。我们和一个穿着寒酸的学生坐到最后,那位学生很认真的用自己的卡片机录着演出视频。我们都没什么话,也没点酒吧里至少几十元一份的酒水零食。

一出酒吧旁边就是中戏,这里老外很多,时不时就有女孩挽着老外从身边走过。我们还目不暇接的时候,后面响起喇叭声。是一位很年轻的美女,开着一辆很别致的敞蓬跑车,嫌我们挡着她把车停在中戏门口。胡同两边倒也有些不贵的烤串店,一些当地住的北京人,或在那打工的普通人坐着喝酒,吃串。连着两桌都有喝醉的,一个男,一个女,朋友在旁边说些“感情过去就过去了”的话。看来有钱的可以在酒吧里卖醉,没钱在路边也一样烂醉。反正在这种氛围下,似乎每个人感情不留神就会外泄。

从锣鼓巷回家的一路上,我们看到了:一家酒吧的黑人老外精彩演绎了带爵士味道的rap;一些外国游客高兴又害怕地尝着烤蝎子;许多北京青年开着车来这卖衣服饰品;一对对的年青男女搀扶着在路上等出租车。而一位身材高挑的外国MM,独自一人穿行在冷清的街道上,一个男子推着自行车追着她走了10分钟左右,其间不断拿出手机向这位外国MM兜售着什么。第一眼见他就能猜到他是干什么的了。

回到家附近,发现半夜安安静静,行人寥寥,顿时觉得不真实。北京的夜晚也很缤纷嘛,只是你我没钱而已。回家光膀子坐在电脑前面看看球赛,呐喊自high,才是真实境况。

(没拍照片,图片转自GavinZ)

又是一年新赛季

英超新赛季上周已经开始,算算我已经看英超十多年了。以前看球在乎输赢,但经过十多年后逐渐发现,输赢慢慢都不那么重要。把时间维度一拉长你就发现,不可能有球队年年夺冠,各自都有兴衰更替,喜欢的球队总会有让你失望的时候。如今已经把英超作为一个节日,或者一个老朋友。每当新赛季开始,周末便又多了一个盼头,多了一项消遣放松的方式,多值得高兴。而赛季结束时又会难免有点失落。有时晓禾还会问,都不是曼联的比赛,你怎么还看。这正好说明了,从最初的简单憎恨对手,到学会开始珍惜对手。网上看球评论的人总在互骂,他们也不想一下:那么多年的联赛,如果没几个能旗鼓相当的对手,是多么无聊的一件事情。联赛如此激烈有意思,真应该互相感激。当然骂战也是让比赛进程有意思的一件事,所以就都当笑话看了,从来不当真。

如果突然没有英超,对自己来说该是失去多大的一个乐趣啊。同时也觉得作为个曼联粉丝还不错,球员从我看球起到现在已经换了一批又一批,但曼联基本年年都能保持争冠的悬念,能把我们激情调动到最后。不会早早就作壁上观。

孔雀鱼

中元节的晚上梦到了我家鱼缸里的孔雀鱼。

那是个迷宫样的小镇,整座镇就是一栋很大很高的楼,从楼的这边穿到那边就等于走穿了整个镇。这座楼高高低低,盘中错节,有自动扶梯从底部盘旋上去,但转一个弯,踏上另一个扶梯,却很有可能走回头路。扶梯只有台阶,并没有扶手,裸露在空中,到高处的时候,两边就是悬崖。我坐到一半的时候,往下看,发现有人手里捧着我的鱼缸在楼底,我对着下面喊,让她把我的鱼缸仍上来,可是我离地面已经有30层楼那么高,下面的人说鱼要是飞出来怎么办,我妈妈在旁边说没关系,这些鱼会变身。于是底下的人捞出一条鱼,大喊一声“变身”,那条鱼突然刷得像孔雀一样开了屏,然后拍着一身彩色的羽毛,往天空飞去,很快就飞得比我还高了,除了一身华丽的羽毛,中间部分还是一条鱼的样子。

弗格森,签下他吧

前两周,曼联为斯科尔斯举办了告别赛。上半场第9分钟,斯科尔斯接到队友战术角球的传球后,在大禁区外以招牌的大力远射破门,造就了一场完美的告别赛。老特拉福德那一刻被他彻底点燃,队友们纷纷上前庆贺,爵爷脸上笑成了花。而数万球迷则高呼“弗格森,签下他吧”。

这球迷中不知道有多少英国足球流氓,或者如《猜火车》甚至最近英国暴动的小混混。怎么说话水平那么高?我第一眼在新闻看到这句话,泪点就被击中了。这仿佛就是经典电影里刻意编写的对白。他们没有喊“生姜头万岁,牛逼”这种屁话,而是喊“弗格森,签下他吧!”…这下时光一下被拉回十几年前,这时仿佛是生姜头在曼联的首演,而我还是个天天踢球,日无他事的初中生。

时间这把杀猪刀啊。

想起以前,不知道什么时候就会有厂里的兄弟在楼下喊“阿X,下去踢球啦!”。唯有这句能和“弗格森,签下他吧”相提并论。

两个人的KTV

前段日子贪便宜买了磁器口附近一家KTV的团购券,眼看快过期了,还剩6张,两个人于是在周日临时决定去逛磁器口顺便唱K。

大学和刚毕业那会经常约上朋友唱通宵,虽然我俩都不是麦霸,但都是那种一唱起来就挺有精神的,经常唱到下半夜别人都睡过去了,我俩还在那儿浅吟低唱。后来年岁渐长,通宵实在抗不住了,就偶尔约几个朋友去唱半天。和别人一起唱,会不太好意思点那些不太熟的歌,不熟的话总觉得是在浪费时间,但两个人自己唱就不一样了,可以大胆地点那些没尝试过的歌,放着原唱跟着学也没关系。还剩4张,打算月底之前再用一次,连唱6小时。

枯萎的猪笼草和一天到晚游泳的鱼

满架子花花草草最后只剩下绿萝和铜钱草, 空花盆也变得越来越多。

想想自己以后还是不要养难度系数高的植物了吧,养那些最便宜也最好活的,像绿萝这样,不怎么管它也长得好好的。

那盆小小的猪笼草,从买的那天起就从来没吃过虫子,完全颠覆了我心里对猪笼草的期待。因为是热带雨林植物,喜欢高温潮湿的坏境,但北京又总是太干,于是每天洗澡的时候都会把花盆抱进浴室,一起淋浴,所以每天笼子里的水都不少,可即使是这样的努力,还是不能挽救它的持续枯萎,终于有天连叶子也一起枯掉了。

在它之前,那盆最高的白掌也已经蔫了,大酒杯样的花瓶被我拿来水培绿萝。铜钱草在经历一次分栽后,差点也快不行了,还好及时转移到了窗台上,那里在每天早上有那么一两个小时能晒到太阳,结果两盆铜钱草就都向着阳光的方向努力生长着。

以前放铜钱草的小水缸养了几尾小鱼,叫孔雀鱼,一天到晚总是很生猛地游来游去,只要有光线,就一刻不停。晚上回家刚开灯的时候,会发现它们大都沉在水底一动不动,一定是睡着了,但因为光线的缘故,过不了一会又开始兴奋地游起来,直到我们睡觉,都还在游。这些可怜的小鱼完全被我们搞乱了生物钟,城市生活让它们再也回不到日出而作日落而息的日子。醒着的时候总是漫无目的,躁动不安,到处寻觅食物的踪迹。一旦有人影靠近,就全都聚过来,以为又有吃的了,好像从来也不会觉得饱,之前饿了它们一天,就发现水草也被当作了食物,还真是饥不择食呢。

第023期:考拉和她的猫头鹰(下)

考拉专访(下)—— 再次感谢考拉做我们的第一个嘉宾,和带来的有趣故事。希望能继续有嘉宾愿意上来分享自己的故事。

第022期:考拉和她的猫头鹰(上)

电台来了第一位嘉宾——考拉,终于实现了我们请嘉宾的小愿望。考拉是一位动物研究方面的专家,给我们讲了很多她工作中有趣的事,也精心选了一些歌。只可惜时间不够,没能让她展现音乐方面的见地,希望以后有机会再来专门聊音乐。这次录得比较长,分成两期发布吧,下期会接着放完聊天的下半部分。

早上的海

遇上阳光灿烂的日子,早上的海真的很美,海水也很干净。

一直以为北方的海没有蓝色,原来在日光清晨,北方的海也是蓝的。

踏在浪里,心甘情愿被阳光晃了眼。

第021期:学生时代

第一次单独录音,算是个好的开始吧,说的内容可能有点零碎,但想想背后也都有点联系。这些天对自己的生活和将来都想了很多,时间过得如此的快,我们一生能做的事情其实不多,能做成的事情其实更少。现在尽量多问问自己需要什么。感谢以下人员,没有你们就没有这些话题,按出场顺序排:倔牛、navy、豆瓣不知名的几位友邻、光光、成都小吃老板娘、莫x、家驹…

炎热的下午

第020期:姑苏行

六月初去了苏州。这是一座很有韵味的城市,除了评弹小调昆曲,还有钟声和雨声,只是声音都处处有着不一般的景致。一路上录了些音,回来一听,能用的却不多,但始终觉得应该留下点什么,于是有了这一期电台。最近也是刚刚练了林海的《琵琶语》,自己录了一首,正好放到这一期做背景音乐。

苏州的雨

去苏州的三天,下了两天半的雨。在路上听导游说,一年365天,苏州有200来天都在下雨,所以来苏州,下雨是正常的,不下雨才有些不正常。不知真假,倒是很享受这样的雨季。

还没到梅雨季节,就提前感受了江南的雨季。潮湿的街道和空气,总是很有故事感,散发着市井和闲适的味道。这里的雨时常是绵密的,天气预报说的中到大雨,也只是雨更大更密了些,却始终是柔和的。本来一直不太喜欢这种淅淅沥沥的雨,总感觉夏天得是倾盆大雨才够爽,可是到了苏州,你会忘记这样的喜好,你几乎就不会期望一场狂风暴雨,不会期望电闪雷鸣,似乎那些娇翠的小桥流水和柳暗花明天生就适合这样的绵密。

沿着山塘街步行去虎丘,雨越下越密,人越来越少,河边的人家坐在屋檐下看匆匆的我们,每家门上都挂着艾叶和菖蒲。路过一个菜市,两米来宽的街道两边摆满新鲜的蔬菜和河鲜,也有卖艾叶菖蒲的,都是串起来的一大束,可惜我们路途遥远,不然真想买一把。这条路游人很少,却有最纯粹的苏州市井生活。岸边几乎都是老房子,老街坊家的孩子们结伴在雨中游玩,岸上落满白色的栀子花和不知名的粉色绒花。一切都很安静,只有雨声,这样的景致下,真想慢下来,留下来,过上好多年。

最后一天去了木渎,也一直下着雨。比起周庄和同里,木渎的游人少多了。逛严家花园的时候,走上很远都遇不到一个人,这在国内的旅游景点几乎是不可想象的。于是在庭院里绕着,在不同的地点录下雨声,一会儿坐在回廊听旧时庭院的雨打芭蕉,一会儿又倚在窗前听屋檐滴下的雨声。一座四面通透的大屋,面朝池塘,池塘里是小荷才露尖尖角,但真的有接天荷叶无穷碧的感觉,又有锦鲤游戏其间。趴在岸边喂了会儿鱼,看雨水在荷叶里越积越多,直到把荷叶压弯,倒掉后,荷叶又再立起来。雨水从上一层的荷叶流到下面的叶子上,再一层层流到最下面,循环往复,我却好像百看不厌,想象着这个院子的主人是否也曾这样看过这一池荷叶。静谧,再也没有比这一刻更美好的了。

骑车记(1)

最近又开始骑车上班了,一次来回20公里,感觉像又回到了中学时代。

现在都提说什么绿色出行,为城市环保做贡献。在帝都不知道有多少这样的人。在电台和电视台里呼吁的主持人们,大部分估计都不是骑车出行吧。据观察,路上骑车的人数不算多,类型主要也就几种,看来北京真不是一个适合骑车的地方。地方太大,公交车便宜,另外还有以下一些原因。

首先是空气太糟糕。遇到雨后还好点,空气稍微湿润清新。而平日经常是,随着汽车慢慢活跃在城市里,空气中就会弥漫着厚厚的尾气。如果你在三环,四环沿线骑,基本就是跟着汽车后面吸尾气的,所以有些骑车的人会带上口罩。另外很多街上的绿化远不如南方城市,所以对阳光和风沙很多时候也没有什么减弱作用。骑车上班选一条好的路线非常关键。

其次是道路。其实北京很多自行车道很宽,比国外的都宽,一般是双车道。但这当年适应自行车大国的设计,在今天却带来反面影响。现在北京汽车多得都没地方停,你自行车道不是宽嘛,那我就拿一半当停车场使,全停着小汽车。而另一半时不时还会有车开进来。另外一方面现在骑车的人少了,行人也就没什么意识,时不时都占着自行车道走。再者还有些地方自行车道和汽车道没有隔开,这时你就得时刻注意身后的公交车入站。总之一路上是危机四伏,必须时时眼观四方,骑车一族是马路上的弱势群体。

经常有口号喊:环保,从我做起。其实政府的潜台词都是:环保,你先做起吧。

你希望大家骑车绿色出行,但是你作为城市的管理者,是否有给这些人创造了良好的环境?我这一路就没感受到帝都对骑车一族的重视和尊重,又如何能感受到你们倡导环保的决心。前些日子去苏州看到了城市里出租自行车的系统,是用公交卡刷卡租车的,而且点设得比较多。我们没用过,所以不知道这个实际的用处,但表面上看应该比北京的好很多。北京在奥运期间也购买过一批自行车用于市民出租,设在一些地铁站门口,我没怎么用过,据说是要交押金什么的,比较麻烦。现在经常经过一些租车的地方,还能看到那批挤得歪歪倒倒紧紧密密的自行车,我就知道无非又是一次形式主义的工程罢了。