有没有注意到,敲拼音“我们”的时候,会经常误敲成“women”。写下上面那个标题的时候,我本来就是想写“我们”的,不小心又敲错成“women”,忽然觉得这么将错就错倒也和这部下面要说的电影十分贴切。

《The Dead Girl》,一开始只知道它的中文名《谜样女孩死亡事件薄》,害我以为是一部连环杀手悬疑片,而且影片开头,荒野上那具爬满蝼蚁的女尸,和灰暗阴冷的氛围,也一直引导我往悬疑惊悚类型上想象。如果不是接下来出现第一个小标题“The Stranger”,或许我还会一直郁闷地错下去,最终也找不到悬疑片该有的答案。

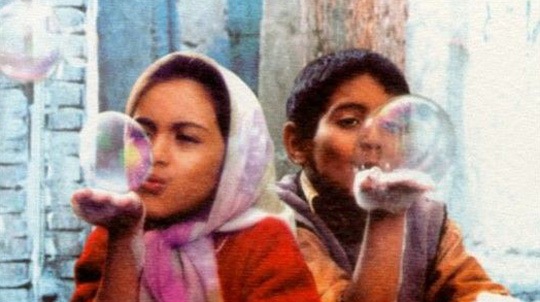

其实,《The Dead Girl》就是《死亡女孩》,当然,第一个把它叫做《谜样女孩死亡事件薄》的人,肯定学过大众心理学。影片也不是什么悬疑惊悚商业片,而是不折不扣的独立电影。充斥全片的灰蓝影调,不紧不慢的叙事节奏,细腻的镜头角色表现,充满张力与个性的表演,压抑的性爱场面,共同造就了一部颇具实验气质的小众电影。

影片由一具女尸的发现,引出了5段相对独立而又同时与尸体相关联的5个女人的故事,每一个人都在压抑困顿的过往承受了太多的痛苦。不管是受母亲牵制的女人,为姐姐的死患上抑郁症的女孩,还是多年被丈夫冷落的妻子,被女儿抛弃的母亲,以及最后死在女儿生日那天的妓女,他们都在期望着新生。

结构上《Dead Girl》与我们熟悉的《Crash》、《Babel》相似,但那样的片子,看一部还行,看多了,你会觉得怎么都那么大主题,部部都想搞得深刻,搞得庞大,于是难免出现类似《Babel》里日本人那段的牵强。《Dead Girl》不一样,它很平常,很生活,但同时,痛的时候你会很痛,醒的时候你会很超脱。它给你的撞击,不像crash那般需要巨大的偶然来完成,它只是静默地流过你的伤口,深深刺痛之后,你会发现自己愈发地清醒了。

长时间的压抑过后,我很惊喜的发现,这部影片留给我最清晰的记忆却是这些话:

“你吻我的时候,我就不疼了”

“清晨我们醒来,阳光灿烂”

“她眼中最后留下的景象会是什么?”“树,还有天空”mtime上,女性观众对于此部电影的评分大大超过男性观众,这也正好说明这是一部女性电影,其对于女性内心痛苦来源的探讨赢得了众多女性观众的共鸣,这种探讨也是影片实验性所在。

影片里有若干熟悉的面孔,其中我们可以发现《阳光小美女》里的小美女妈妈Toni Collette,《罪恶之城》里的Shellie,我个人很喜欢她的嗓音,另外还有《太阳浩劫》里的Cassie. 女导演Karen Moncrieff同时也是本片的编剧,目前只拍过两部电影,很值得期待。该片曾被美国媒体誉为2007年奥斯卡的最大遗珠,同时也获得了圣地牙哥影展最佳剧本奖、美国独立精神奖最佳影片3项大奖提名和法国多维尔美国电影节最高奖。

推荐指数:★★★★★