有些人和事,在很久以前影响了我们,就再也摆脱不了,他们总会时不时地出来找你。

音乐的世界具有无限的可能,流行歌曲只是其中的一小部分,有时候对流行乐有一种叛逆心理,是我不愿意在如今的传媒引导下停留在这一小块领域里,而丧失了领略外面更大更美好世界的兴趣。正如我怎么追也是追不上诸如窦唯等人在音乐上探索的步伐,但还是心甘情愿随这些音乐人离开。听得音乐类型越来越多,喜欢的也越来越多。不过每当我在北京的路边商店,或者校园听见在放BEYOND的音乐的时候,还是感觉自己的根还是在那。

由于会粤语,又是BEYOND的迷。经常和了解我这些的朋友去到KTV,他们看我很少唱歌,都会叫我来一首BEYOND的。而说实话我是很不情愿。KTV的文化是HAPPY的,大家来着基本都是图个爽,而我无法唱完一首《海阔天空》后立刻嬉皮笑脸地对着大家说“谢谢大家支持”“唱得一般般,不好哈”。我真的试过唱完后,旁边的人说“唱得好”“不错”。我不知道如何反应。正如家驹所说,我们的歌大部分不是用来娱乐的。所以我一般宁愿唱阿牛,宁愿唱《爱的初体验》等,嘻嘻哈哈,没有人觉得有什么不好。

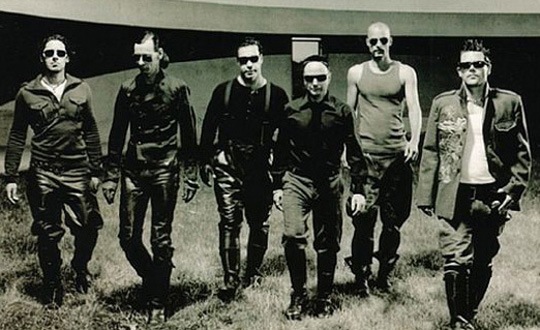

在我们那个城市,那个时代的中学生,这些出生在普通家庭的男孩,当我们经历成长中,青春期中的各种烦恼和压力的时候,基本都听BEYOND。他们的歌和他们本身永远都带有一种不断挣扎努力摆脱困境的特质,我们总觉得是自己的映射,并从中获得力量。BEYOND被很多人称为他们摇滚的入门,也被很多接触了更多国外的牛乐队的人嗤之以鼻。我自己这么多年回头看,丝毫不减对黄家驹的敬佩,无论从对音乐的理解,音乐创作,歌词创作,还有唱功,这20多年都让我觉得惋惜痛心。我觉得他和窦唯那类的音乐家的区别,在于窦唯他们追求超脱,在自己的世界里,不再关心大众的主流口味。而黄家驹太有理想了,总希望自己的音乐能肩负起更大的责任。所以一定程度的妥协是没有办法的,而窦唯那种应该是更自由更享受。

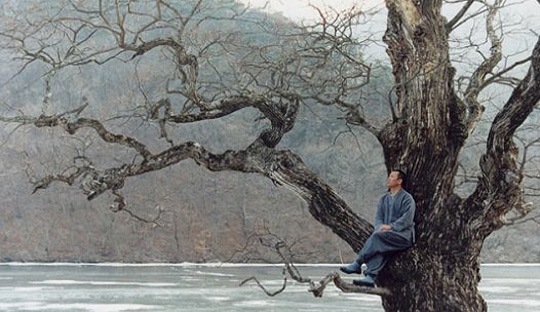

黄家驹个人的才华和魅力太大,以致这只四个人时期的乐队基本都是被他一个人的光芒笼罩。他离开以后,虽然三个人也有一些好的作品,但大家都能发现我们还是永远失去了一些东西。在那个悲剧之后,BEYOND三子开的第一个演唱会里,叶世荣说:“唱我们的主题曲吧,《活着便精彩》!”这么多年自己听了那么多的音乐,我也想我的人生主题曲会是哪首歌? 不会是一首外国音乐,也不会是一首情歌或者中国风,有些人和事,在很久以前影响了我们,就再也摆脱不了,一棵树不管今后长得多高多大,他当时的根已经扎在那,改变不了。